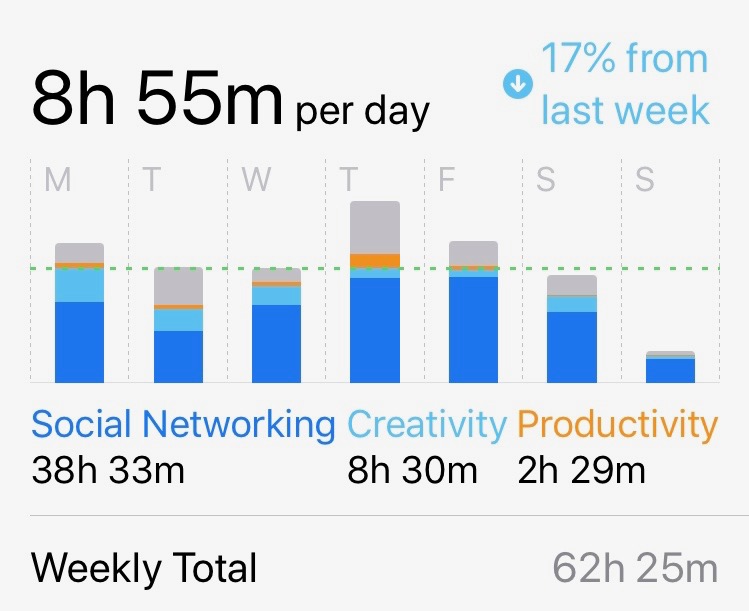

Beberapa waktu yang lalu saya pernah kecanduan Instagram. Saya memantau Instagram hampir 8 jam per hari. Saya menyukai fashion, cerita kerajaan, masakan, koki-koki terkenal dunia, ilmu pengetahuan modern, lukisan, sket, bangunan, design interior, fotografi, sepak terjang anak konglomerat, restoran, kantor berita seluruh dunia, tokoh muda dunia, musik, dan beberapa account yang saya percaya bisa menambah wawasan saya. Saya memiliki 180 followers yang semuanya saya kenal dengan sangat baik. Karena alasan privasi, saya mengunci Instagram.

Selama 4 tahun memiliki Instagram, saya hapal betul kebiasaan sahabat-sahabat saya di Instagram. Saya membaginya menjadi 4 kelompok sahabat Instagram. Kelompok pertama, sahabat yang selalu nge-like semua yang saya post. Kelompok kedua, sahabat yang nge-like bila saya memposting kucing. Kelompok ketiga, sahabat yang nge-like bila saya memposting masakan, menulis kata-kata motivasi, merekomendasikan buku, menulis laporan singkat seputar kuliner dan piknik, serta saat saya menampilkan romantisme keluarga. Kelompok keempat, sahabat yang menguntit Instagram saya; istilah kerennya stalking. Tentunya saya paham betul perilaku stalkers karena saya memiliki aplikasi yang mampu mendeteksi siapa saja yang sudah berkunjung ke Instagram saya. (Sayapun seringkali menjadi stalker).

***

Hari berganti dan berlalu, dan Instagram menjadi bagian terpenting dalam hidup saya. Dari Instagram saya bisa tahu kegiatan Pak Jokowi (meskipun diatur admin), aktivitas Bu Susi Pujiastuti, sepak terjang Bu Ani Menteri Keuangan, gaya hidup elegan Prince Harry dan Meghan Markle (serta seluruh keluarga Kerajaan Inggris), aktivitas Coldplay, Jared Letto, dst. Pun berita perdetik dari kantor berita dunia. Karena saya follow beberapa anak dan cucu konglomerat, saya bisa mengetahui aktivitas mereka. (Saya pun tersanjung mereka menerima saya sebagai follower, padahal secara pribadi saya tidak kenal. Kelompok ini selalu mengunci account mereka). Saya kagum dengan sepak terjang mereka. Hampir semuanya didikan luar negeri dan menghabiskan usia sekolah mereka di luar negeri. Mereka berparas cantik dan tampan, suka olahraga, pintar, pun mereka hura-hura, mereka menjalani kehidupan yang mewah, dan saat kelulusan tiba (ternyata) nilai mereka bagus. Konon kabarnya bila nilai mereka tidak bagus, mereka harus menjalani hari-hari menyakitkan di perusahaan mereka sendiri. (Trend generasi ketiga anak-anak konglomerat begitu rupanya).

Dari Instagram, saya juga mendapatkan gosip terkini sosialita-sosialita cantik jelita dan laki-laki tampan berwawasan internasional beserta inner circle mereka. Kehidupan mereka sungguh menabjubkan. Fiuhh!Mereka tinggal di Jakarta, dikelilingi barang-barang mewah, belanja di Milan, liburan di Spanyol, menghadiri perkawinan sahabat di Kroasia, clubbing di Bali, dinner di Jepang, yang terkadang dilakukan dalam jangka waktu 3 minggu. Dan begitu seterusnya. (Dalam hati: kapan kerjanya? Pekerjaannya apa?). Salah satu sosialita yang saya follow ternyata anak seorang koruptor yang ditangkap KPK. Namun, meskipun bapaknya di penjara, kehidupannya masih menawan. Singkatnya, saya mengkonsumsi kisah-kisah miris, tragis, ironis, skeptis, bombastis, fantastis dari Instagram. Saya menikmatinya. Saya benar-benar dikuasai Instagram. Setiap jam saya melihat aktivitas Instagram. Fantastis. Instagram mempengaruhi kualitas komunikasi saya dengan lingkungan sekitar. Saya lebih suka berkawan dengan yang maya dibanding bercakap-cakap dengan yang nyata.

Saat suami saya berada di Kuala Lumpur, dia mengirimkan empat pesan pendek melalui WhatsApp. Pesan pertama mengatakan supaya saya membaca tautan https://www.google.co.id/amp/amp.timeinc.net/time/4793331/instagram-social-media-mental-health. Saya membaca dengan hati berdebar-debar. Pada kalimat pembukaan artikel tersebut, secara tegas dikatakan, “Instagram is the worst social media network for mental health and wellbeing, according to a recent survey of almost 1,500 teens and young adults. While the photo-based platform got points for self-expression and self-identity, it was also associated with high levels of anxiety, depression, bullying, and FOMO, or the “fear of missing out.”

Tidak terbantahkan memang! Suami saya diam-diam mengamati istrinya!!!

Pesan kedua ditulis demikian, “Ellon Musk ingin membeli semua saham Facebook, setelah itu membubarkan Facebook.” (Saya tidak membalas pesan ini). Pada pesan ketiga, suami saya mengirimkan gambar dibawah ini.

Pesan keempat sbb: “Ibu memerlukan aktivitas yang sulit dan menantang, karena Ibu memanjakan otak reptilnya.” (Suami saya memanggil saya dengan sebutan Ibu). Pesan terakhir ini semakin membuktikan bahwa suami saya sedang serius mengamati saya. Saya jadi teringat tentang 4F saat dia menyinggung soal otak reptil. Fight, Flight, Food and Fuck. Dalam keadaan terancam seekor binatang mungkin akan Fight (menyerang) atau Flight (kabur). Mirip dengan kondisi manusia saat menghadapi konflik, ada yang agresif (fight) ada pula yang kabur dari masalah. F berikutnya adalah Food dan Fuck. Baik manusia maupun binatang membutuhkan makan minum (food) dan regenerasi supaya memiliki keturunan (fuck). Itulah 4F. Perilaku binatang dan manusia memang tak beda jauh. Selanjutnya, suami saya menambahkan F nomer 5 yaitu Feedback.

***

Tibalah suami saya di Indonesia. Dia mewawancarai saya dan menanyakan feedback atas pesan-pesannya. Lalu saya berterus terang bahwa saya kecanduan Instagram dan perlu segera direhabilitasi. Sebetulnya tanpa penjelasan saya, dia sudah paham apa yang saya alami. Dia menawarkan tiga solusi terbaik supaya saya tidak berlumuran Instagram. Solusi pertama membeli kamera DLSR. Menurutnya, dengan kamera DLSR saya bisa belajar memotret. Dia tahu saya senang fotografi dan kegiatan memotret perlu pemikiran yang matematis, analitis dan artistik. Menggabungkan tiga komponen itu dalam satu pekerjaan sangatlah menantang. Oleh sebab itu belajar fotografi pas dengan kebutuhan saya. Saya langsung membuat klarifikasi atas asumsi suami saya. Sesungguhnya, saya tidak memiliki minat memotret, tapi memiliki minat menikmati hasil fotografi. Apalagi mendengar ada gabungan matematis, analitis serta artistik dalam fotografi, saya langsung minder. Saya menolak membeli kamera DLSR. Solusi kedua belajar coding. Perihal coding ini, saya pernah mengatakan kalau saya ingin belajar coding suatu hari nanti. Saya terinspirasi oleh kehebatan Yuma Soerianto. Yuma Soerianto belajar coding saat usia dini. Kini diusianya yang ke 11 tahun, Yuma berhasil membuat App yang dijual di Apple Store. Dia bahkan ditemui oleh CEO Apple Tim Cook karena dianggap pencipta App termuda di dunia. (http://www.thejakartapost.com/youth/2018/06/06/young-indonesian-programmer-joins-apple-ceo-in-worldwide-developer-conference.html). Belajar coding pun saya tolak karena minat saya terhadap coding masih sangat rendah. Coding adalah bahasa komputer yang digunakan untk membuat apps, websites dan software. Berkaitan dengan coding, website yang sering saya kunjungi adalah https://code.org

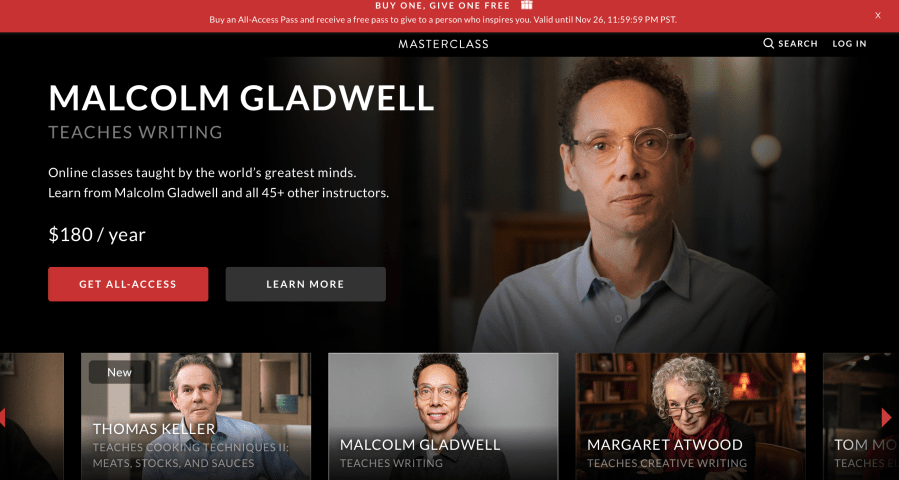

Solusi ketiga adalah mengambil kursus online. Suami saya merekomendasikan supaya saya membuka website MasterClass https://www.masterclass.com. Saya taktjub saat membuka website ini. MasterClass adalah kelas online yang dipandu oleh pakar-pakar terbaik di bidangnya. Dengan tagline “Learn From The Best”, MasterCalss menawarkan menu yang menggugah selera saya. The greatest mind akan mengajar, memberikan tips dan menantang murid-muridnya untuk belajar sesuai keahlian mereka. Mereka yang tercatat sebagai guru misalnya Gordon Ramsey, Margareth Atwood, Malcolm Gladwell, Steve Martin, Wolfgang Puck, Marc Jacob, Annie Leibovitz, dan idola-idola saya lainnya. Selain menantang, saya pun bisa mengatur sendiri waktu belajarnya. Lebih penting dari itu, subyek yang ditawarkan sangat pas dengan minat saya, yaitu film, masak memasak, fotografi, menulis, fashion, cara hidup praktis, dan masih banyak lagi. Untuk bisa mengakses semua kelas, harus membayar USD 180 pertahun. Namun dimungkinkan mengambil per subyek yang diinginkan saja.

Fung Ie